どうしたら鍛えられるかな?

読解力を効果的に鍛える方法

あります!

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。

●年評定平均:中学時代3.7→高校進学後4.9、4.8の塾生を輩出。

●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学。

●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」

で、2020年6月から36ヶ月以上連続ランキング1位。

2020年3月開設15ヵ月目で月間3万PV超。

●元公立高校教員

●現役カウンセラー

の“のび校長”ことのびのびです。

- 記事の内容は、

「新聞1面コラムを読む」「要点を書きだす」「自分の意見を書く」

●読解力を鍛える方法の注意点は5つ

●この方法をススメる理由:「続けやすく」「効果が高い」

●トレーニングの成果:先生に「読解力高すぎ!」と言われた塾生さん

●まとめ

わかりやすくお話しします。

目次【タップでジャンプ】

読解力を鍛えるなら「新聞1面コラム」を活用!

「朝刊1面のコラム「天声人語」は、朝日新聞が1879年に大阪で産声を上げた25年後に登場しました。(中略)どの時代にあっても「いま」と向き合い、様々なメッセージを送り続けてきた名物コラムです。」

引用元:朝日新聞ひろば-まるごとガイドトップ-天声人語とは

「新聞1面コラム」は、

毎日いろいろな話題を

とりあげるミニ記事

です。

新聞社ごとにちがいますが、

場所は、だいたい表面一番下、

広告枠の上あたり。

新潟日報は「日報抄」、

朝日新聞は「天声人語」、

読売新聞は「編集手帳」、

日本経済新聞は「春秋」、

毎日新聞は「余録」、

産経新聞は「産経抄」、

東京新聞は「筆洗」…

タイトルも

新聞社でちがいます。

この新聞1面コラムを

つかうと

読解力が格段にアップ!

読解力を鍛える その1)新聞1面コラムを読む

新聞社の考えや意見を伝える

「社説」よりも、

身近なテーマを

取り上げることが多い

「新聞1面コラム」。

ミニ記事というだけあって

文字数が少ないのが特徴。

前述の朝日新聞

「天声人語」では603文字、

朝日小学生新聞の

「天声こども語」は374文字。

高校入試や大学入試の

国語や小論文の問題でも

毎年のように取り上げ

られていて

「新聞の顔」

と言う人もいます。

例えば

1分で400文字読める人なら

約1分半で読みおわる

ボリューム。

新聞がない人には

ネット新聞がおススメ。

毎日新聞社さんは

1面コラム「余録」が

無料で読めるのです!

※ちなみに、

2020年8月31日の記事は

本文610文字です。

読むときのポイントは

「指示語」、「接続語」、

「段落」に注目しながら

ゆっくり読む。

②何度も出てくる

キーワードと、

キーワードと同じ意味の

類語を探しながら読む。

③段落ごとに

書いている人が読む人に

何を伝えようとしているのか

考えながら読む。

の3つ。

慣れるまでは

「ゆっくり読む」

のがポイント。

サーっと読む

「流し読み」では

内容が頭に

しっかり入りませんし、

大事なところを

読みとばしてしまうから。

わからない言葉が

出てきたら調べる、

繰り返して読んでみる、

を心がけると、

さらに内容が

良くわかるように

なります。

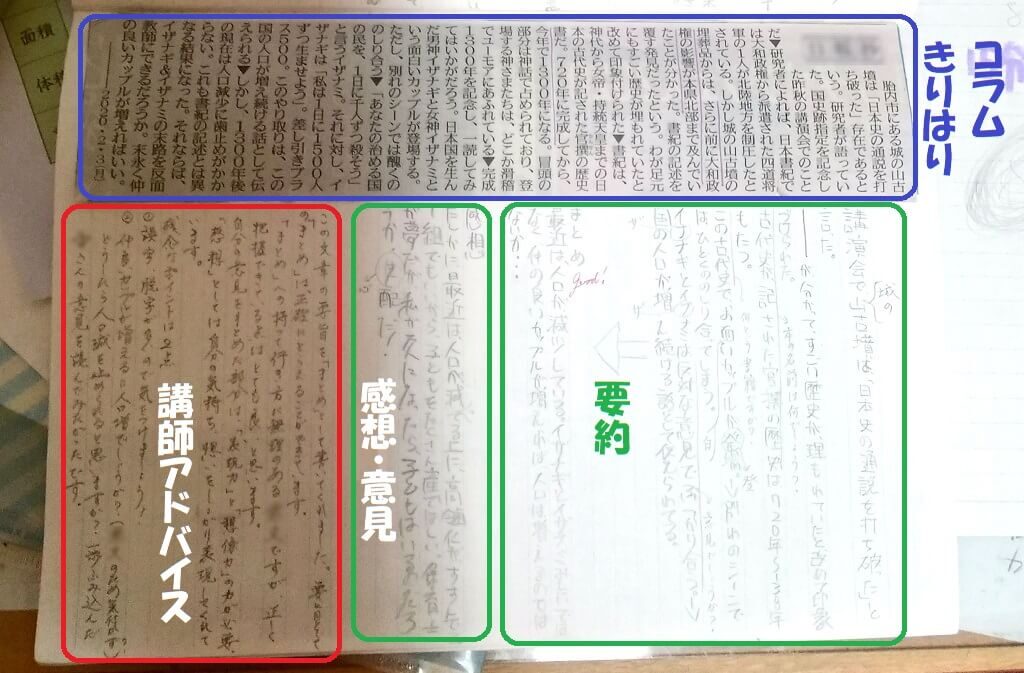

読解力を鍛える その2)コラムの要点を書きだす

次に、読んだコラムの

内容を短くまとめて

書きだしてみましょう。

この作業を

「要約」

といいます。

なれると楽にできますよ!

一文ごとにばらばらに

してみる(分解)。

②重要でない文は

取りのぞく(整理)。

③残った大事な文をつなげて

まとめる(再構成)。

要約のポイントは

「キーワード」や「類語」が

伝えたいことの中心にする。

②重要な文章まで

取りのぞいて

しまわないようにする。

の2点です。

新聞が家にあるなら

コラムを切り抜いて

ノートにはり

その下に要約を書き込む

のもおススメです。

読解力を鍛える その3)自分の意見を書く

ここまでできたら

自分の意見を書いて

みましょう。

書くときは

「この記事に賛成!、反対!」

とか

「私はこういう意見だ!」

で終わりにしないで、

自分の意見のコツ

②そういう意見になった裏づけは何か(根拠)

読解力を鍛える方法 注意点

この「読解力を鍛える方法」には

注意点が5つあります。

語彙力アップが先!

②週2回、3ヶ月は続ける

③誰かに見てもらえると、GOOD!

④慣れてきたら、要約は短く

⑤流し読みなら、やるだけ無駄

①読んでほとんど理解できないなら、語彙力アップが先!

ちんぷんかんぷん…

先に鍛える必要があります。

②週2回、3ヶ月はつづける

きついよ…

それなら、

できるだけ負担が少なく、

イヤにならないように

したいもの。

最低週2回、

3ヶ月続けてみて

ください。

短い文ですので、

読むことだけは

毎日続けるのも

効果大です。

③誰かに見てもらえるとGOOD!

力ついてるかわからない…

お家の方に

ノートを見てもらって

コラムの話題について

話し合ったり、

書いた人が伝えたいことが

しっかりまとまっているか

見てもらえると、

さらに効果的!

お家の方が忙しい場合は、

学校や塾で見てもらう

のも良い方法です。

自学で

取り組んでもいいなら、

ぜひ活用

してみてください。

中学生の皆さんは、

国語科の担当教員に

相談してみるのも手です。

自学に悩まなくてすむ、

読解力も鍛えられる、

まさに一石二鳥です!

④慣れてきたら要約は短く

長さにまとめるの?

はじめは

本文の半分程度をめやす

に要約してみましょう。

慣れてきたら、

100文字前後を目標に、

少しずつ短く

要約できるよう挑戦

してみてください。

「要約」は、

このトレーニングで

最も大切なポイント。

皆さんが、

社会に出て働く

ようになっても

必要なスキルになります。

ネットの情報、

人の言った事、

会議の内容、

資料の中身、

契約書、

トリセツ…

読んで全部まる暗記なんて

不可能!

でも、

ポイントがわかっていなかったり、

ズレていたり、

間違って理解していたら、

大変なことになってしまう

場合もあるのです。

大事な部分をまとめて、

短く

「要約」する力は、

生きていく上で

想像以上に

役立つスキル

なのです。

⑤流し読みなら、やるだけ無駄

だいたいわかってれば

いいでしょ!

ネットを利用していると、

スクロールに

慣れてしまっていて、

流し読みが

クセになっている人も…

ネット・ニュースの中には、

記事を3行程度に

まとめてトップに表示

している会社もあります。

残念ながら

「流し読み」や

「まとめ」だけでは、

書いた人が伝えたいことの

大事なところが抜け落ち

てしまします。

当然、「要約」や

「自分の意見」も

中途半端なものに。

単に「読む」「書き写す」

だけでなく、

インプットする。

②しっかり書く=

アウトプットする。

を両方とも心がけることで、

読解力をグングン伸ばす

ことができるのです。

読解力を鍛えるのに「1面コラム」が効果的な理由

1面コラムは

「新聞の顔」と言われ、

短文でも

質の高い記事が多い

ことで知られています。

新聞社のベテラン記者が

担当することの多いコーナー。

1面コラムは、

大学入試、高校入試の

国語の問題文や

小論文だけでなく、

面接や課題レポートにも

使われます。

テストする側にとって

「新聞1面コラム」は、

読解力を試す

絶好の材料なのです。

400字詰め原稿用紙で

1枚半ほど、

読むこと自体が

ニガテな人も

取り組みやすい

ボリューム、

続けやすいのも

メリットです。

「読解力」は、

AI時代になっても

「学力の基礎となる力」で

「社会にでても必要な力」

の一つ。

中でも

②情報を評価し、

熟考する力

③自分の考えを根拠を示し、

相手に伝わるように書く力

の3つは、

これからの社会を

生きぬいていく上でも

欠かすことのできない力

と言われています。

ここでご紹介した

「読解力を鍛える新聞活用法」

は、

「段落ごとに内容をつかみながら読む」

②情報を評価し、熟考する力→

「書き手が伝えたいことは何か?考えて要約を書く」

③自分の考えを根拠を示し、相手に伝わるように書く力→

「自分の意見と、意見の理由と根拠を書く」

の

3つの力を

同時に鍛えられる

トレーニング法。

そして、

実際に読解力を

鍛えてくれて、

実力アップに

つながる方法

なのです。

「1面コラム活用法」で、読解力アップ!?

なぜ言い切れるんですか?

つながった実例を

ご紹介します!

読解力がアップしたエピソード|塾生Aさんの実話

こういうことかな?

読解力アップの

ご相談を受けたので、

新聞1面コラム

活用法に

チャレンジしてもらう

ことに。

やりたくない…

見せてね!

またこまらせちゃった!

またAさんだけ!

先いきすぎ!って♪

のびさんも嬉しい!

(びっくりさせないで…)

中学受験前のトレーニング

めっちゃ頑張ったんだから!

半ベソかきながらね……

ちょっとしてきた…

まとめ

こちらの記事の内容は

●読解力を鍛える方法の注意点は5つ

●この方法をススメる理由:「続けやすく」「効果が高い」

●トレーニングの成果:先生に「読解力高すぎ!」と言われた塾生さん

子ども達の読解力の低下を指摘した

経済協力開発機構(OECD)が2018年に実施した国際学習到達度調査(PISA)で、日本は15歳の生徒の「読解力」の成績が79の国と地域の中で2015年調査の8位から15位に順位を下げた(2012年調査では4位)。

というニュース。

中でも、さきほど取り上げた

●「情報を評価し、熟考する力」

●「自分の考えを根拠を示し、相手に伝わるように書く力」

の3つの力の低下が大きい

とのこと。

もちろん

「国際学習到達度調査(PISA)」は

総合的な「読解力」を

測るものではありません。

ですが、東北大学大学院

情報科学研究科

教授の堀田龍也先生が

実用的な読解力能力を測るPISAは、親世代が国語の授業で学んできた『従来型読解力』とはそもそも異なるもの

と言うように、

この3つの力は

これから先の

AI時代を

生き抜いていく上で

なくてはならない基礎力

とも言えます。

実際の問題例は、以下のサイトで確認できます。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査問題例~

(令和元(2019)年12月 文部科学省-国立教育政策研究所)

また、保護者の皆様も

国語という一教科にとどまらず、「生きる力」「働く力」「コミュニケーション力」など多様な力の土台となる根幹的な能力として、読解力を捉えている人は多いようです。

と考え、

家庭教育の一環として

とりくまれる方も

増えてきました。

その甲斐あって

経済協力開発機構(OECD)は5日、世界81カ国・地域の15歳69万人を対象に2022年に実施した学習到達度調査(PISA)の結果を公表した。日本は読解力で3位となり、過去最低の15位だった前回18年調査から回復した。

(日本経済新聞 2023年12月6日)

という嬉しい

ニュースも

報じられました。

一方でまだまだ

●読解力は、身についているかどうか?がわかりにくい。

●取り組みを家庭で続けるのがむずかしい。

といったご家庭からの

お声があるのも事実。

新潟市中央区の

個別指導塾

NOBINOBIが

取り組んできた

今回ご紹介した方法も

選択肢の一つとして

試してみられては

いかがでしょうか。

幸いです。

最後までお読みいただき

ありがとうございました。