新潟市中央区にある

マンツーマン個別指導塾

スクールNOBINOBIの

中学生塾生さんから、

良い勉強法ないかな?

のびのびが……

●社会の効果的な勉強法

①覚えるための「音読」を!授業で勉強した範囲を、翌日までに音読。

②終わったら、すぐその範囲のワークに挑戦。答え合わせは、全部終わってから。

③終わったら、勉強した範囲の「一問一答」問題にチャレンジ。

④忘れにくくするには、教科書の写真や、地図帳、資料集の図を、言葉と結びつける。

●社会は「やればやっただけ、点数があがるお得な教科」!

●豆知識|「社会の勉強法」、効果が高い根拠は?

記事を書いたのは、

●小中学生対象完全個別指導塾の校長(経営者兼専任講師)

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。

●年評定平均:中学時代3点台→高校進学後4.9、4.8、4.4の塾生を輩出。

●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学(在学中)。

●オリジナル直筆記事が、グーグル2ワード検索で1位(2022.5.2現在)

●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」

で、2020年6月から22ヶ月ランキング1位。

2020年3月開設15ヵ月目で月間4万PV超。

●元公立高校教員

●現役カウンセラー

こと“のびのび”、通称“のびさん”、

高校教員時代は、

効果的な、

目次【タップでジャンプ】

中学の社会の定期テスト、出される問題のタイプは?

どんなふうに作ってるの?

そこがわかれば、対策しやすい!

そこで、公立高校での

定期テスト作成経験者として、

出題者目線でお話しします。

社会の定期テスト問題、

基本は、テスト範囲からの

出題者は、以下の点

●授業で取りあげた資料から

●授業で取りあげた話題から

●授業で使ったプリントや確認テスト、単元テスト

●ワークで取りあげられているところ

ワンパターンになりやすい……

80点とれる?

“暗記パン”ください!

わたしも欲しいです!

中学生の社会の勉強法|その1 教科書を声に出して読む(音読)

中学生の皆さんが

好きでもない教科の勉強で、

忘れちゃう……

のを減らすには、

感覚をフル活用する

のが効果的。

学校では、

教員の話を聞いて、

板書をノートに書き写す…

で授業が終わることが

多いはず。

教員にかけられて

(あてられて)

読まされるとき、

テスト前、

以外、教科書を読むことは

ほとんどないのでは?

という生徒さんも、

声に出して読んでいる人は少ない

のではないでしょうか。

目で文字を追いかけて読む“黙読”よりも

“音読”は

“言葉(語句)の記憶”に効果がある

とのこと。

読んで、声にだせば、

自分の声を

自分の耳で聞きます。

“目で見る”

“声をだす”

“耳で聞く”の

3つの感覚を同時につかう

ことになるのです。

これが教科書の言葉を

記憶するのに役立つのです。

“読めるし、意味もわかるし、音読もした!”

の状態にもっていってください。

素晴らしいのです。

でも残念なことに、

これだけでは

脳は約2週間で

覚えたことを忘れてしまう

とのこと。なので、

忘れないようにするための

工夫が必要になるのです。

中学生の社会の勉強法|その2 ワークに取り組む

授業で勉強した

教科書の範囲を

してみましょう。

教科書を閉じて、

いま読み終わったところを

思い出しながら、

ワークを解いていきます。

なんだっけ…

します

どうしても思い出せないときは

スペースをあけて、

わかるところを

ノートに書いていきます。

教科書、授業ノート、

プリント、地図帳、資料集、

ワーク解答集を見ながら

解いていきます。

思い出せなかったところは、

しるしをつけて

ノートに書きこみます。

中学生の社会の勉強法|その3 練習する

と意気込むと、

繰り返して読むことに

時間をつかってしまいがち。

ここも一工夫することで

覚えたことを

忘れにくくすることが

できます。

イメージです。

練習とは

“自分で自分をテストする”

こと。

人間の脳は、

頭の中にいれようと

(インプット)するより、

ようにできています。

ワークの解答確認まで

終わったら、

してみましょう。

なければ、

さっき答え合わせをした

ワークの範囲に、

もう一度挑戦

してみてください。

1回目で覚えられなかった

ところが、

覚えられていることに気づく

はずです。

AD

社会の勉強法|忘れにくくする工夫

近年の脳科学の

研究結果からも、

人は

ことがわかっています。

例えば、

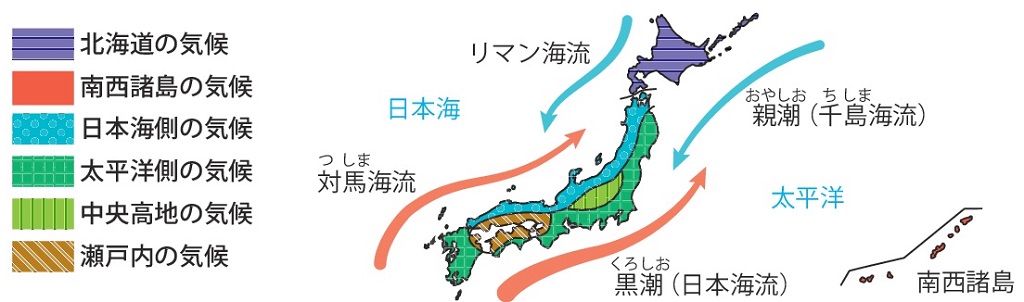

地理なら、地図資料

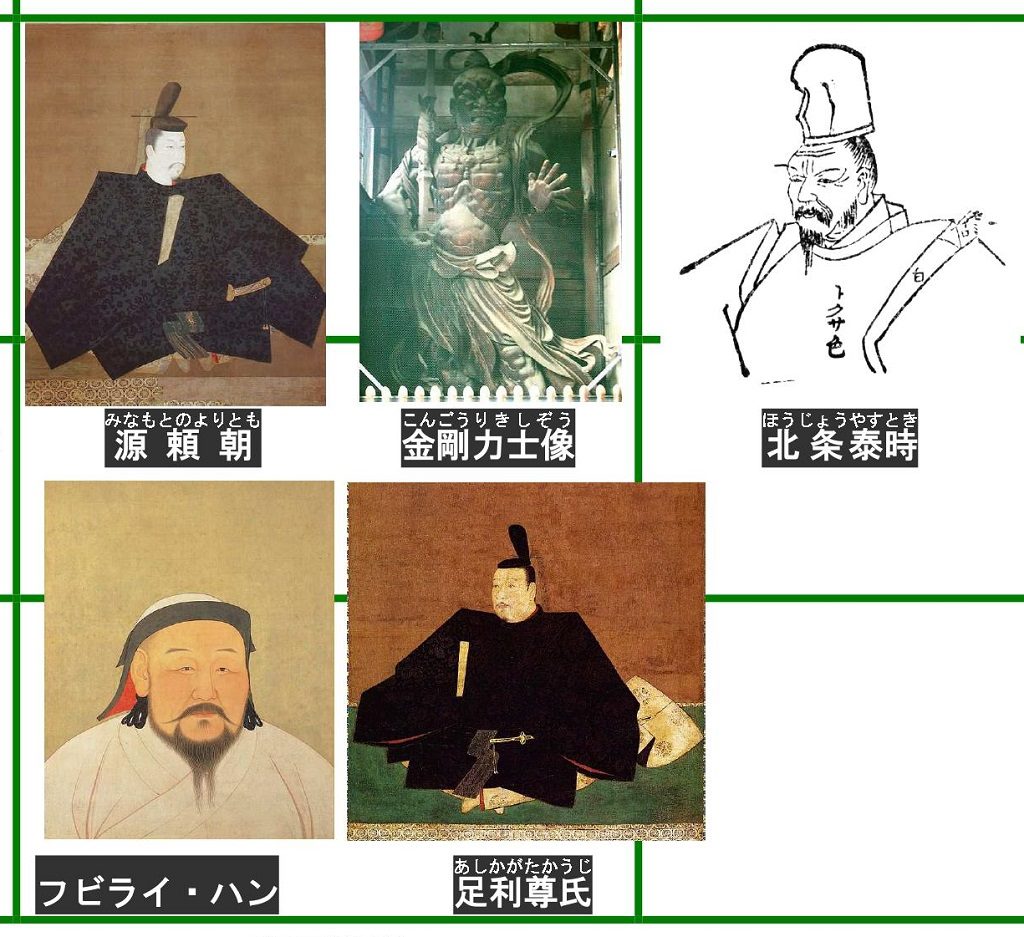

歴史なら絵画などの画像

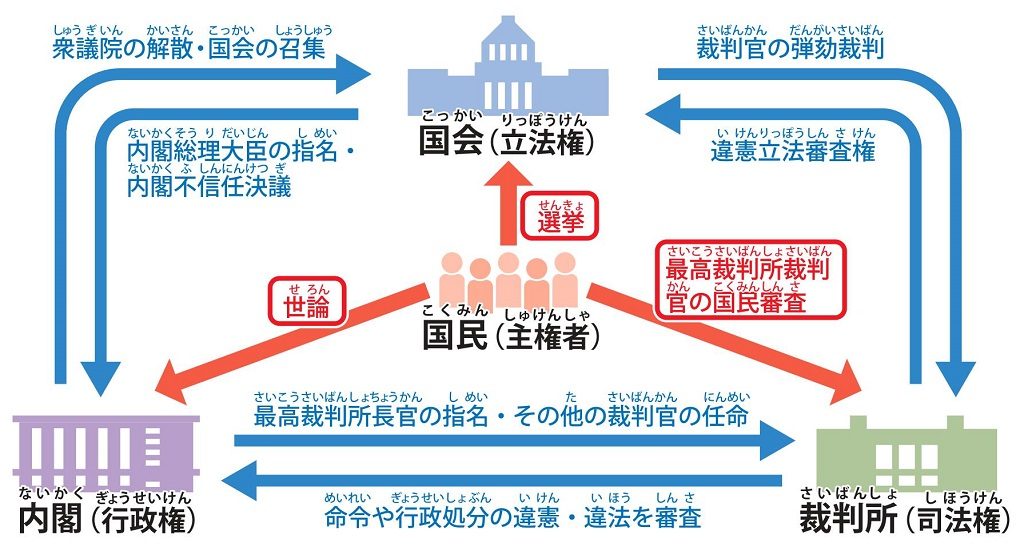

公民ならイメージ図

授業で勉強した範囲の内容を、

のです。

社会だと結果を出しやすい!その理由は?

元社会科教員だから

“社会おし”なんでしょ?

いや、ちがうちがう!

中学生の皆さんが、

社会で定期テストで

点数アップできれば、

が実感できます。

“できる感覚”を

味わってもらうことで、

ほかの教科の

得点アップにもつながる

のです。

定期テストの点数が

伸び悩んでいる人に、

とおすすめするのは、

こんな理由からなのです。

https://business.xserver.ne.jp/

![]() AD

AD

中学生の社会の勉強法|まとめ

こちらの記事では、

中学生の皆さんに、

公立高校で

社会科の教員として授業し、

定期テストを作っていた

筆者がおススメの勉強法を解説、

科学的根拠も

あわせてご紹介しました。

もう一度ポイントをおさらいしますと、

●社会の効果的な勉強法

①覚えるための“音読”を!授業で勉強した範囲を、翌日までに音読。

②終わったら、すぐその範囲のワークに挑戦。答え合わせは、全部終わってから。

③終わったら、勉強した範囲の一問一答問題にチャレンジ。

④忘れにくくするには、教科書の写真や、地図帳、資料集の図を、言葉と結びつける。

●社会は“やればやっただけ、点数があがるお得な教科”

「翌日までに音読?」、

「すぐワークに挑戦?」、

「一問一答にもチャレンジ?」、

「画像と言葉を結びつける?」、

なんで???

になっている人もいるのでは?

そんな皆さんのために、

ています。

次回の定期テスト、

皆さんの得点アップを

全力で応援しています!

ありがとうございました。

お役に立てましたら幸いです。

教室の取り組みにつきましては、下記の記事をご参照ください。

豆知識|「社会の勉強法」、効果が高い根拠は?

“記憶”の研究は、

脳科学の分野で

注目され続けてきた

テーマの一つ。

人間の脳は

まだわからないことだらけですが、

研究の成果も

増えてきています。

ここで解説した社会の勉強法

います。

音読は、福岡教育大学の

森先生の研究で

「文章を逐語的に(一語一語)記憶する場合には有効である」( )内筆者追記

引用元:国立情報学研究所[NII]学術情報ナビゲータ[サイニィ]-教育心理学研究 28(1), 57-61, 1980(日本教育心理学会)-「文章記憶に及ぼす黙読と音読の効果」

とされています。

1日以内に復習した方が良いのは、

「学習時に海馬でつくられた細胞は、記憶情報を保持し、学習後1日は実際の記憶の想起にも使われます。

学習後約2週間が経過すると、細胞の記憶情報は依然保たれているものの、実際の記憶の想起には活動しませんでした(筆者要約)。」

という、

脳のなかで“記憶”を担当していると

言われている

“海馬”の働きの

研究結果から。

すぐ復習すると記憶に残りやすい

のは、イギリスの

サセックス大学の実験から

「何かを覚えたいときは、面倒くさがらずに40秒だけ復習するのがいい」

引用元:バズプラスニュース-ライフスタイル-「【朗報】40秒だけ頑張れ! 物覚えが悪くてもたった「40秒の復習」で記憶力は激しく改善する事が判明!」2015.11.16

ことがわかっています。

“自分で自分をテストする”

ことの効果について、

アメリカのコロンビア大学の

心理学者アーサー・ゲイツ氏は、

覚える時間と練習する時間のわりあい

の実験結果から

「最高の結果が得られるのは、およそ40パーセントの時間を覚えるのに使った後で暗唱の練習を始める」

引用元:ダイヤモンド・オンライン-キャリア・スキル-記事「最善のテスト対策は、自分で自分をテストすること」(2016.1.6)

ことと結論づけています。

文字だけで覚えるよりも、

映像やイメージと結びつけると覚えやすい

のは

「右脳と左脳の機能的な違いについては、例えば言葉は左脳優位、空間認知は右脳優位、と知られています。記憶の原理として注目される“長期増強(LTP)”という現象は、左脳より右脳で起こりやすいのかもしれません(筆者要約)。」

引用元:自然科学研究機構 生理学研究所-科学技術振興機構(JST)-理化学研究所-プレス一覧-共同発表-「右脳と左脳の構造の違いを発見-記憶をつかさどる海馬に違い-」(20081108)

という、記憶形成をつかさどる脳の“海馬”と

神経と神経のつなぎ目“シナプス”の研究結果から、

わかってきているのです。