こちらの記事は、

個別指導塾NOBINOBIが

はじめにポイントをまとめます。

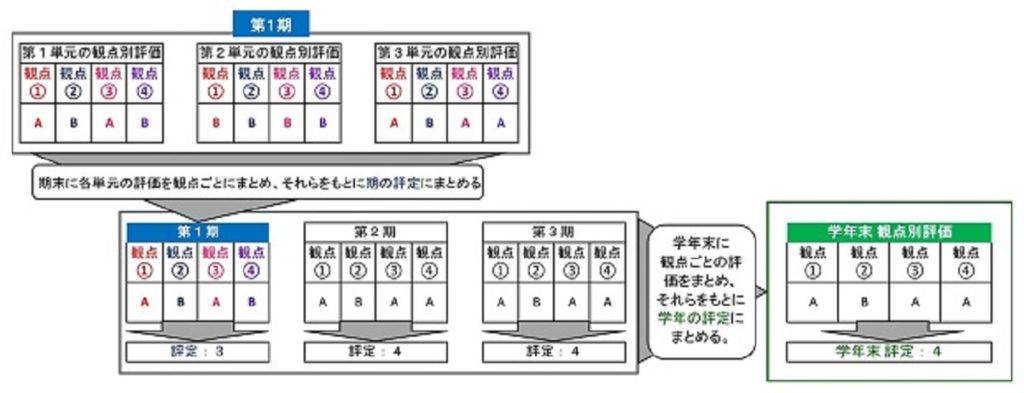

● 教科の学期の評定は、観点ごとに出された3段階の評価をもとに、5段階の成績(評定)を決める。

● 教科の学年の評定は、学期ごとに出された観点別評価をもとに、その学年の5段階の成績(評定)を決める。

書かせて頂いたのは、

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。

●年評定平均:中学時代3.7→高校進学後4.9、4.8の塾生を輩出。

●サポートした不登校卒塾生、定時制高校→大学進学。

●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」

で、2020年6月から36ヶ月以上連続ランキング1位。

当ブログ、開設15ヵ月目の2021年3月に月間4万PV達成。

●元公立高校教員

●現役カウンセラー

中学通知表の学年の成績(評定)

どうやって決めてるのかしら?

ここではモデルケースで

流れを追っていきます。

目次【タップでジャンプ】

中学校の各教科の学年の5段階評定の出し方は?

小中学校の学期 新潟市の場合

新潟市の中学校と小学校には、2学期制の学校と、3学期制の学校があります。

※令和3年度市立中学校の入学式・卒業式等の期日一覧(PDF)

※令和3年度市立小学校の入学式・卒業式等の期日一覧(PDF)

※平成29年度前期中間前までこの中学校で使われていた資料です。2021年度からの新学習指導要領では、評価方法の一部が変更されましたので、ご注意ください。

3学期制中学校のある教科の年間成績が決まるまで

まず、はじめに

年間の成績が決まるまでの

流れを、モデル図で

見ていきます。

【 オリジナル・モデル図:3学期制の中学校のある教科の年間成績が決まるまで 】

※転載をお控え頂き、ありがとうございます。

図が見にくいかもしれません

順に文章でも説明

していきます。

教科の学習は

単元(=学習内容のひとまとまり)を

積み重ねていく

ことで進められます。

各教科には

観点

というものがあります。

1期(1学期)の

この教科の観点ごとに

評価を出していく

わけです。

※2021(令和3)年度からの学習指導要領は、図の4つの観点から以下の3つの観点に変わりました。

① 知識及び技能

② 思考力・判断力・表現力等

③ 主体的に学習に取り組む態度

※図では第1単元、

第2単元、第3単元の

3つ。

実際には、

もっと多くの単元数に

なります。

単元ごとに出された

観点①~④の評価

(AかBかC。

図の左側上段「第1期」参照)を

まとめて

1期の観点①~④の評価

(図の左側下段「第1期」の

上段を参照)を、

それぞれ出していきます。

こうして出された

1期の観点①~④の

評価をもとに、

1期の評定

(=5段階評定=成績。

図の左側下段「第1期」の

下段を参照)を出す

のです。

2期(学期)3期(学期)も

1期と同様に

複数ある単元

それぞれの観点別評価から

学期の観点別評価を出し、

これをもとに

学期ごとの評定を

出していきます。

そして、学年末に

これまで出された

観点①~④の評価を

まとめ、まとまった

評価をもとに

学年の評定

(=5段階評定=成績。

図の下段右端、

緑枠内を参照)を

出していくわけです。

教科の年間成績が決まるまで 注意点

おおまかな

流れである前出の図は

国立教育政策研究所が

平成23 年11 月に示した

「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料」の活用方法について 小学校・中学校編

をもとに

東京都教育委員会が

モデルケースとして

作成・公開している

資料をベースに

筆者が作成しましたので、

2学期制の学校や、

実際の運用の細かい部分に

関しては、

全国の各中学校ごとに

違っているものです。

ですので、

新潟市内の各中学校とも

違っているはずです。

あくまでモデルケース

としてご理解頂ければ

幸いです。

なお、前述の※印のとおり、

2021年度からの

新学習指導要領では、

これまでの評価評定の一部が

変更されています。

評価評定の

詳しい内容や方法を

お知りになりたい場合は

通学されている

各中学校にご確認を

お願いいたします。

学校への確認の

タイミングは、

多くの中学校で

評価評定の説明がされ、

質問への対応も

想定している

4~5月の段階で一度、

ご確認されてみるのが

良いと思うのです。

中学の通知表5段階評定出し方、流れを再確認 まとめ

こちらの記事では

新潟市中央区の個別指導塾

NOBINOBIが、

中学での教科の

学年5段階評定=

成績が出るまでの流れを

3学期制中学校の

ある教科の

モデルケースを

使って解説しました。

筆者なりに

できるだけわかりやすい

説明を心掛けています。

ポイントは

● 教科の学期の評定は、観点ごとに出された3段階の評価をもとに、5段階の成績(評定)を決める。

● 教科の学年の評定は、学期ごとに出された観点別評価をもとに、その学年の5段階の成績(評定)を決める。

の3点に

まとめられます。

文部科学省が定めた

新しい学習指導要領

(=新学習指導要領、小・中・高の各段階で教えなければならない最低限の内容のめやす)は、

高校は2022(令和4)年度の

また、

大学入試は、

2024(令和6)年から

新しい入試制度が本格実施

となりました。

『彼を知り己を知れば百戦殆うからず』

中学の各教科の

学年5段階評定=

成績の決め方を把握して

自分の現状を分析し

弱点を克服していけば

学期の評定を上げる

ことができます。

学期の評定がアップすれば

おのずと

学年の評定アップに

つながり

内申点もアップ

します。

内申点が上がれば

高校入試の際の

“持ち点”を引きあげる

ことができ、

入試を有利に戦う

ことができます。

正に、

100回戦っても負けない

自分を手に入れる

ことができるのです。

この機会にご家庭でも、

お子様の

成績がどのように

決まっているのかを

確認して頂くことは、

お子様の

各教科の学校の評定=

成績を少しでも上げるのに

役立つ取り組みの一つ

といえると思うのです。

たてましたら幸いです。

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

各学年の9教科「評定」と高校入試の「内申点」との関係、高校入試における内申点の役割と具体例に関する記事はこちらをご参照ください。

内申点が入試に占めるウエイトにつきましては、こちらの記事をご参照ください。