皆さんは、“立方体”と聞くと何をイメージされますか?

そうなんです!

正方形だけでかこまれたかたち

のことを立方体といいます。

こちらの記事では、

“立方体”と“展開図”について、

苦手な生徒さんでも

簡単に理解できるよう

パターンを解説。

立方体の

頂点(かど)や

展開図の点の

基本問題の解き方も

あわせて説明

していきます。

- 記事の内容は

●立方体の展開図、苦手な人は4つのパターンで理解

●立方体の展開図、鏡にうつしても、回転しても、同じパターン

●これで完璧!“立方体の頂点”“展開図の点”の問題の解き方を例題で解説。

●まとめ

●豆知識|立方体の展開図、重なる2点の見つけ方

●小中学生対象完全個別指導塾の校長(経営者兼専任講師)

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。

●年評定平均:中学時代3点台→高校進学後4.9、4.8、4.4の塾生を輩出。

●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学(卒業)。

●オリジナル直筆記事、グーグル3ワード検索で1位(2024.4.1現在)

●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」

で、2020年6月から36ヶ月以上連続ランキング1位。

2020年3月開設15ヵ月目で月間4万PV超。

●元公立高校教員

●現役カウンセラー

オリジナルイラスト付き!

目次【タップでジャンプ】

立方体と展開図の基本

立方体(りっぽうたい)の基本

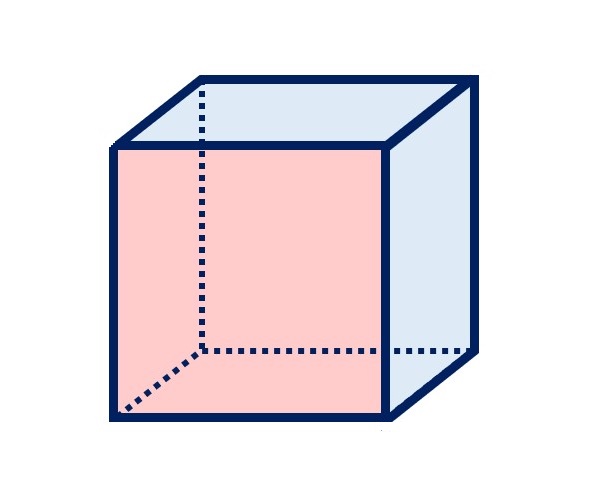

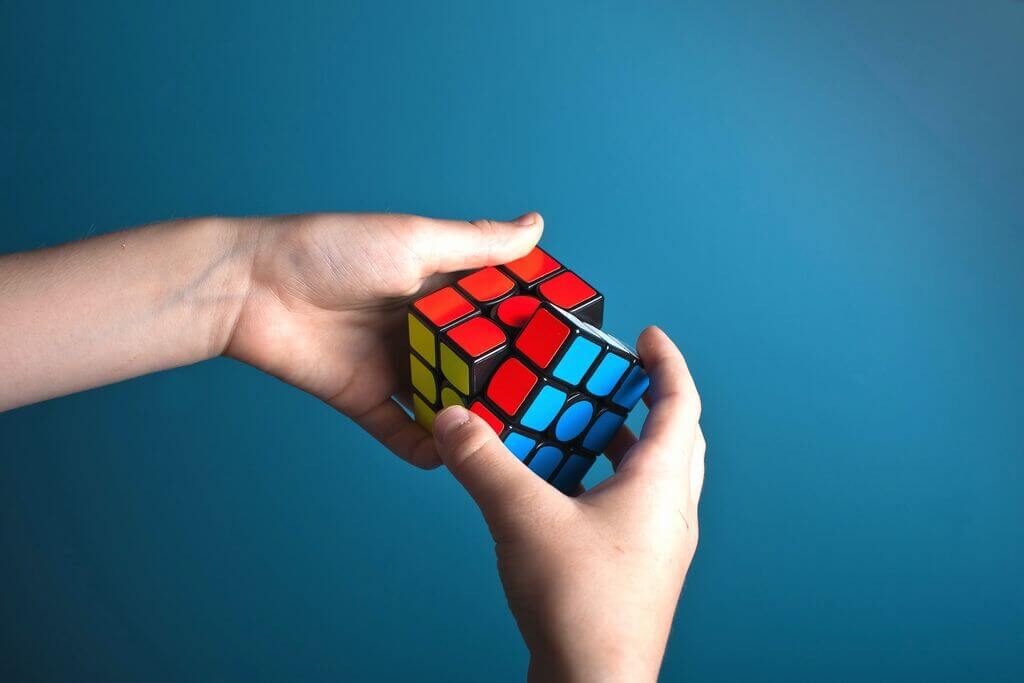

立方体は“正六面体”とも呼ばれる立体。

正六面体(せいろくめんたい、英: regular hexahedron)または立方体(りっぽうたい、英: cube)とは、正多面体の一種であり、空間を正方形6枚で囲んだ立体

「6枚の正方形でできた箱」は、直方体(六面体、直六面体、長方体)の仲間。

小学校4年生の算数で勉強する、立体の基本です。

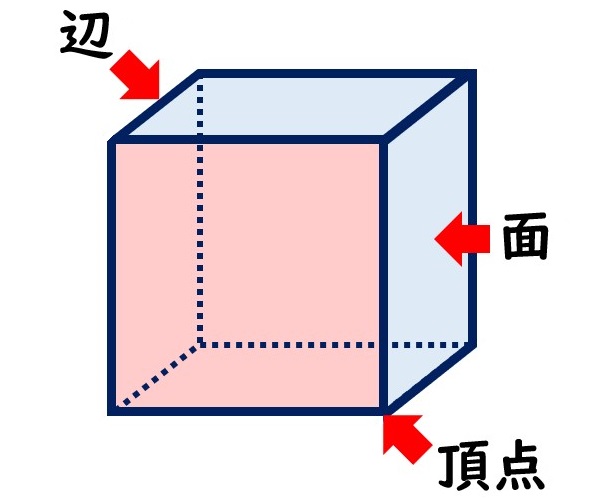

見取図(投影図)は、

で、点線は、立方体の実物を見た時かくれて見えない辺をあらわしています。

各部分の名前は、

立方体の特徴は、

●6つの面は、全て正方形。

●6つの面の角は、全て直角(90度)。

●頂点は8つ。

●辺は全て同じ長さ。本数は12本。

展開(てんかい)の基本

展開とは、

と言いかえることができます。

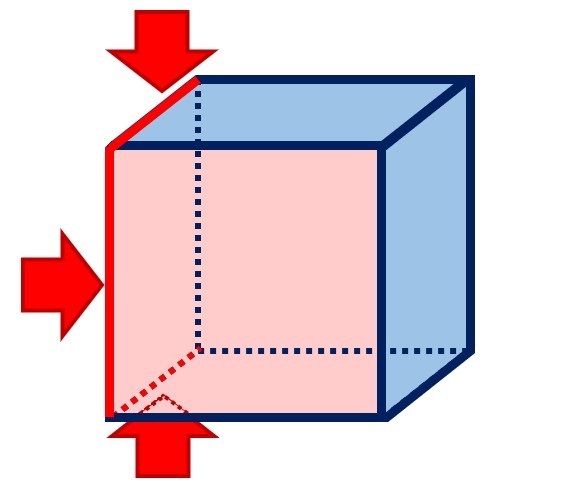

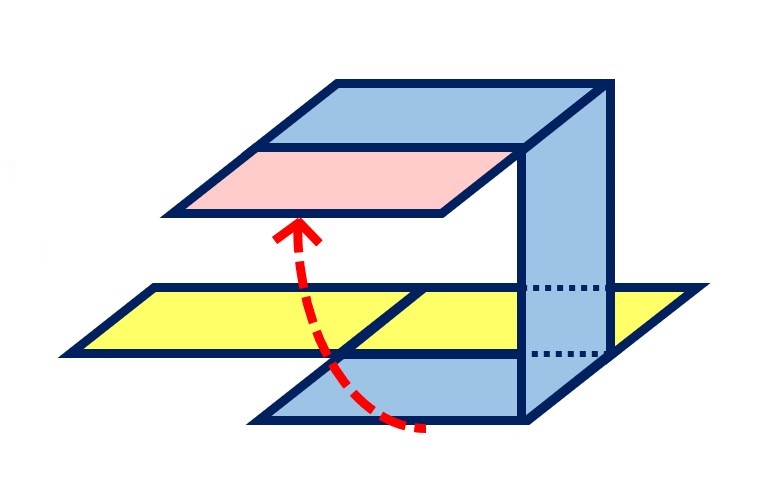

ではさっそく、先ほどの立方体の紙箱をハサミで切って展開してみましょう!

展開の一例

①はじめに赤い矢印の3つの辺を切ります。

辺を切った“面”を赤い点線の矢印にそって広げます。

ぱかっ!

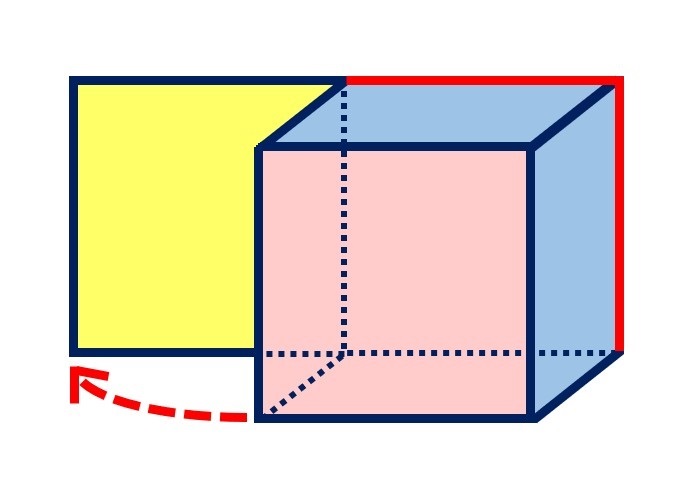

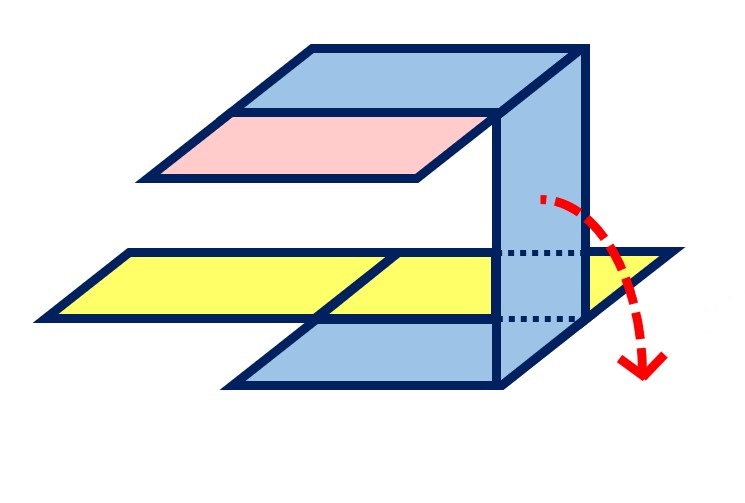

②上の図の、赤い2つの辺を切って、むこう側に広げます。

ぱかかっ!

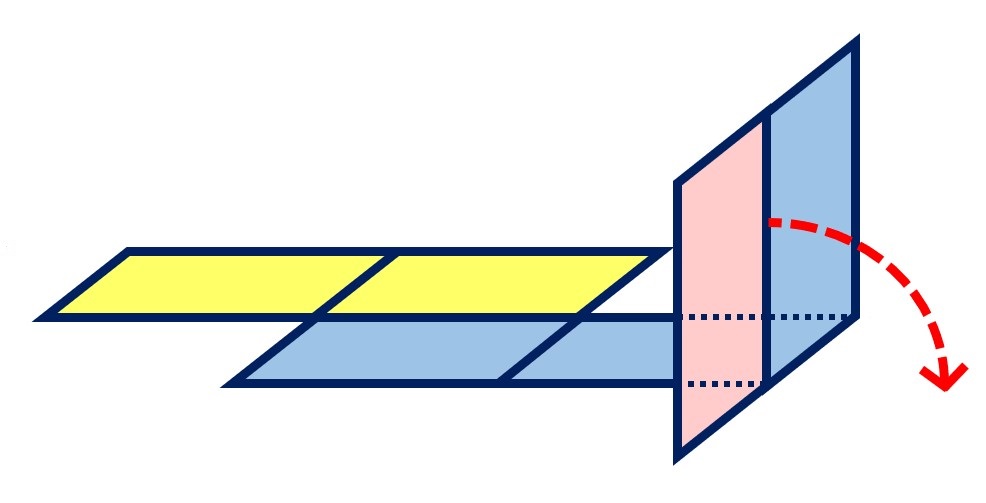

③上の図の、赤い2つの辺を切って、上に持ち上げます。

よいしょ!

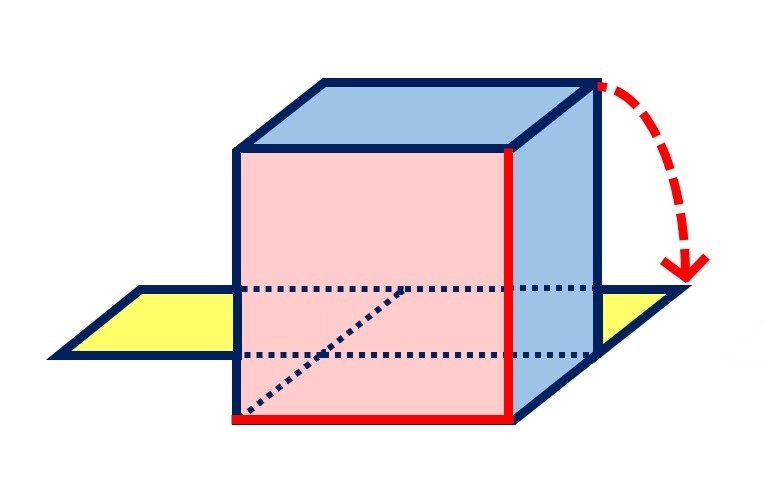

④立っている1つの面を、右にたおして広げます。

ぱたん!

⑤立っている2つの面を、両方いっしょに右にたおして広げます。

ぱたたん!

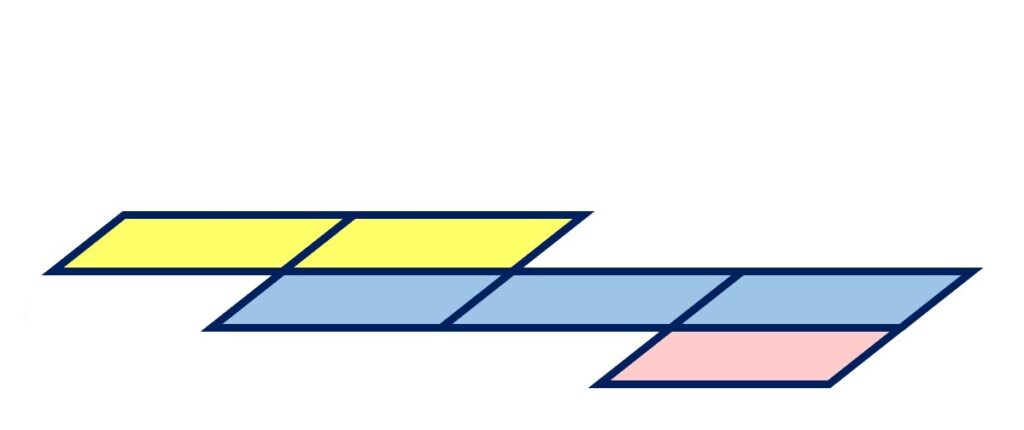

⑥紙の立方体の箱を、1枚の紙に広げることができました。

展開図(てんかいず)の基本

展開図とは、

と言いかえることもできます。

先ほどはななめから見ていた、展開した立方体。

真上からみてみると、

こうなります。

立方体を展開図にするときのポイントは、

●1枚の紙にする

ややこしくなりますし、

展開図とは呼べなくなってしまうのです。

立方体の展開図、パターンとルールで理解

説明したようにすれば

わかりやすくなるとはいえ、

立方体の箱をたくさん用意して、

切ってためして、

すべての展開図を作っていく

のは骨が折れます。

ですので、

やっぱり面倒じゃない……

4つのパターンとルールを

目で見てわかるよう

●位置が変わる(動く)正方形は3行目に。赤で色づけ

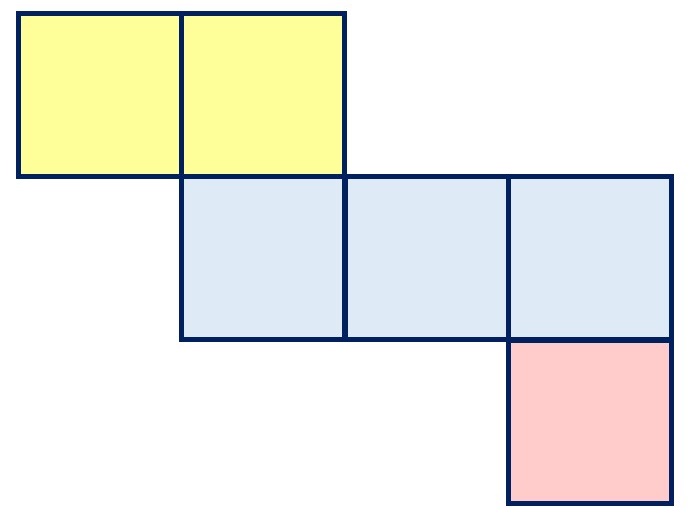

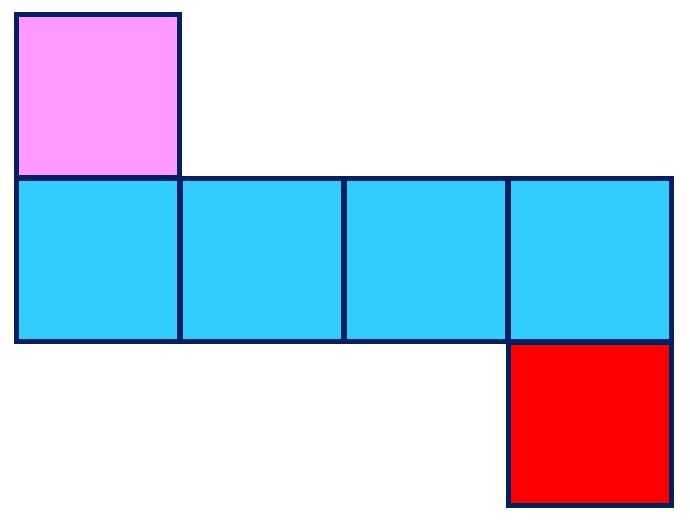

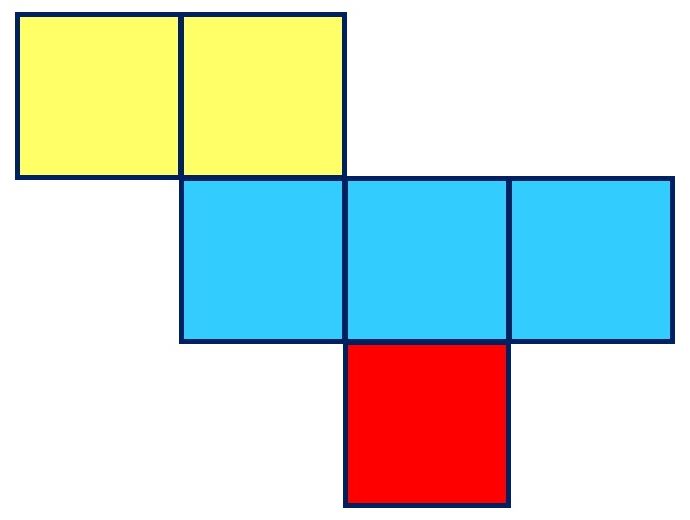

パターン1|中4個上はじ(4つ)

正方形が

二行目4つ、

三行目1つ

のパターン。

三行目は左から右に動かしています。

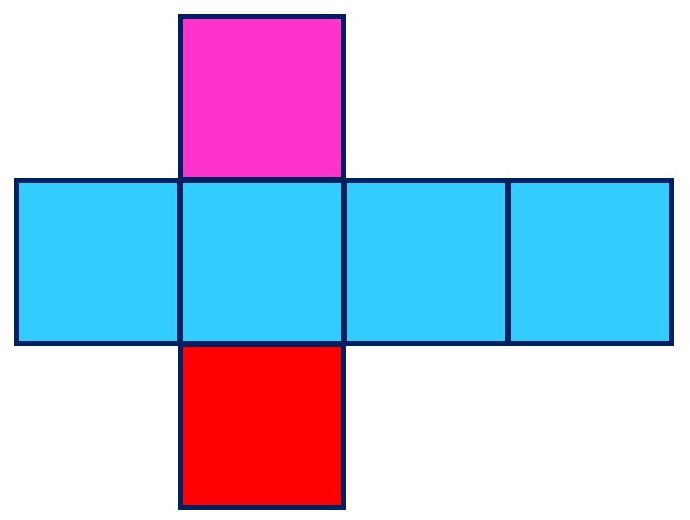

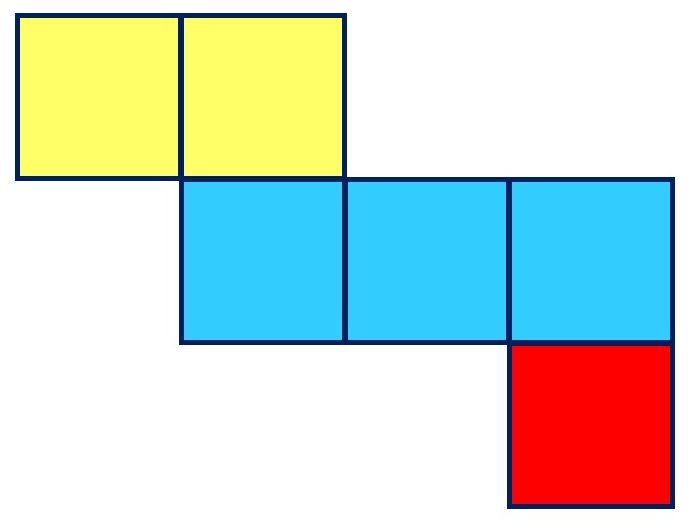

パターン2|中4個(2つ)

正方形が

二行目4つ、

三行目1つ

のパターン。

三行目は、まんなか2つだけです。

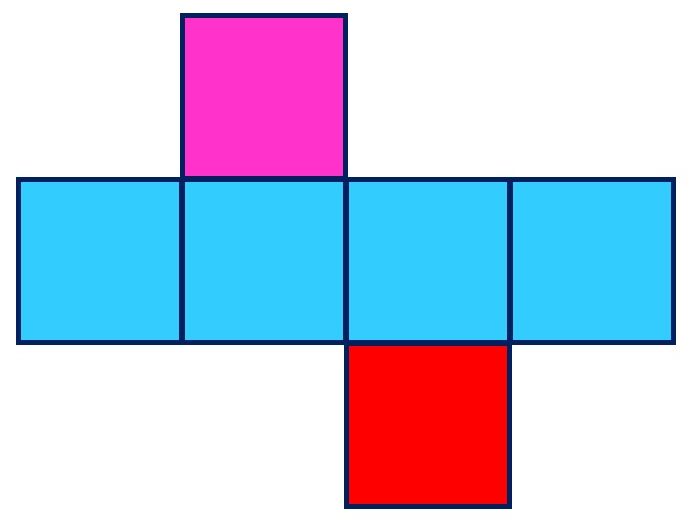

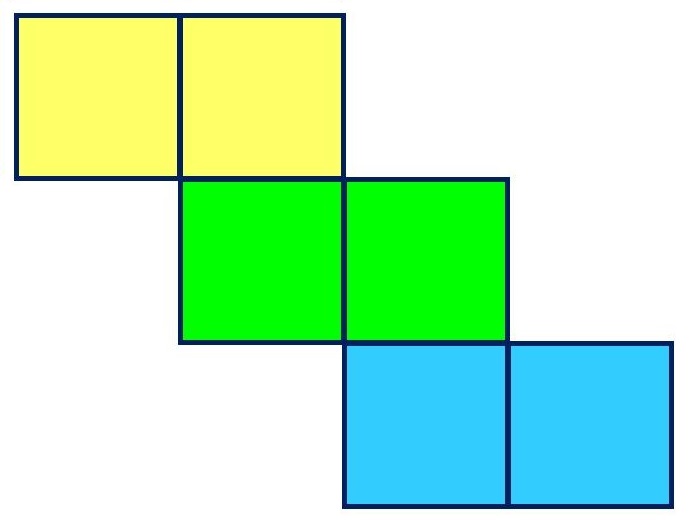

パターン3|中3個(3つ)

正方形が

二行目3つ、

三行目1つ

のパターン。

三行目は左から右に動かしています。

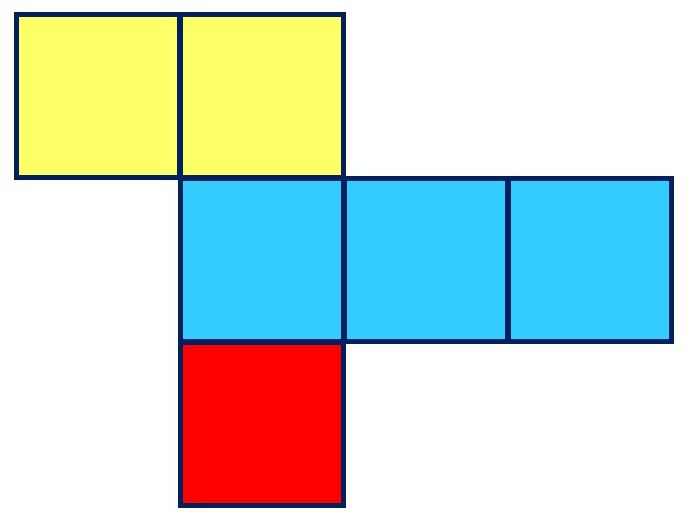

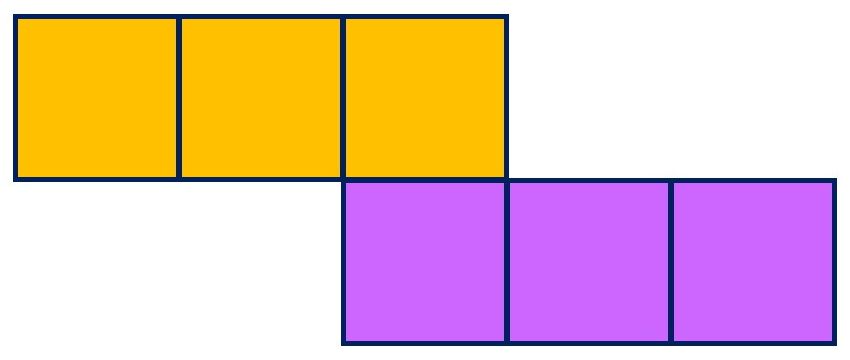

パターン4|その他(2つ)

パターン、

2つだけです。

もう迷わない!立方体の展開図“回転”“反転”

11種類の

のです。

とはいえ、もとの形は1つ。

回転と反転のルールさえ

分かってしまえば、

あとは簡単です。

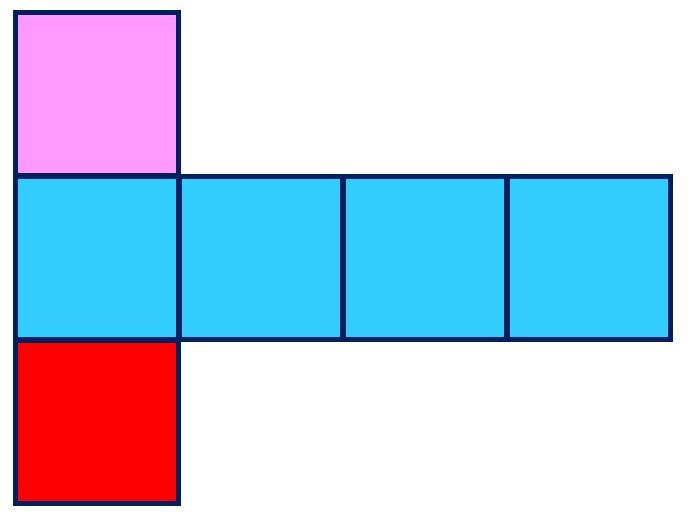

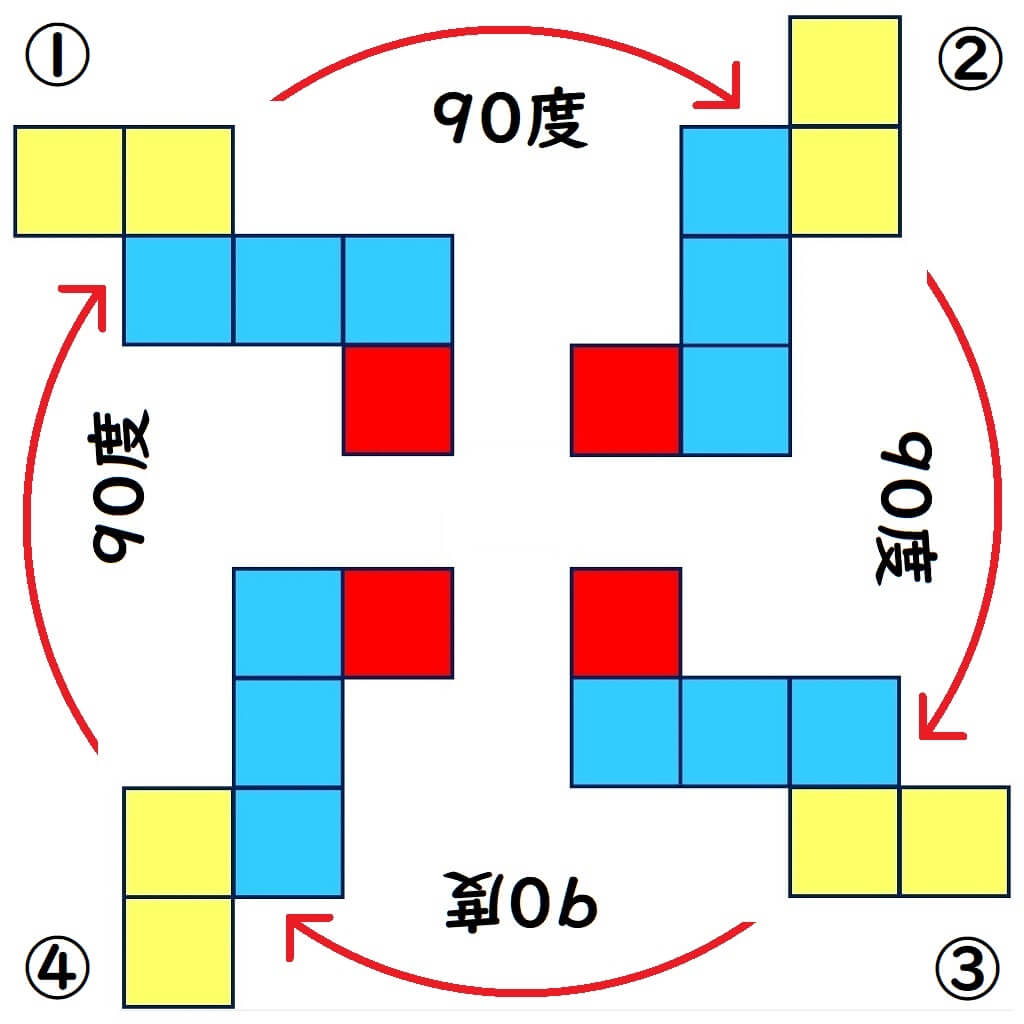

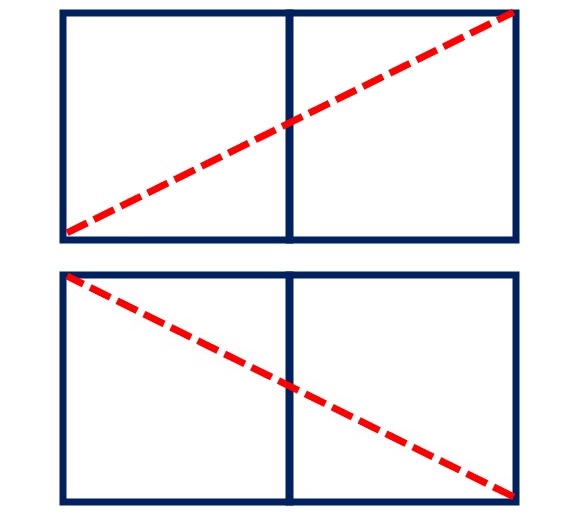

回転(かいてん)|90度

展開図パターン中3個の3番目を

90度回転させると、この4種類

になります。

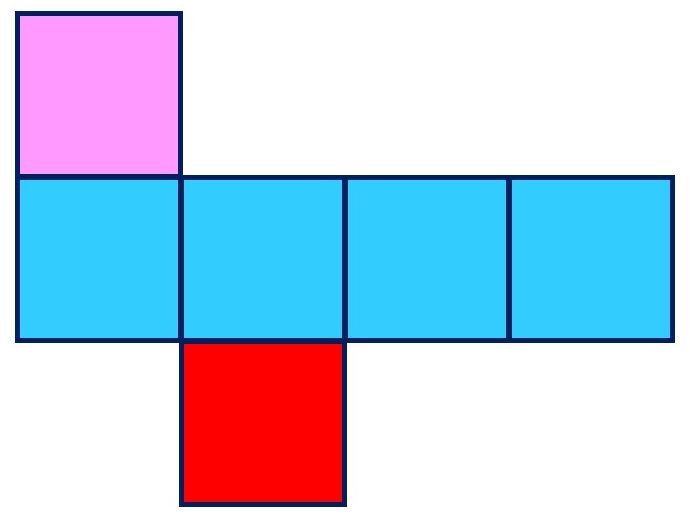

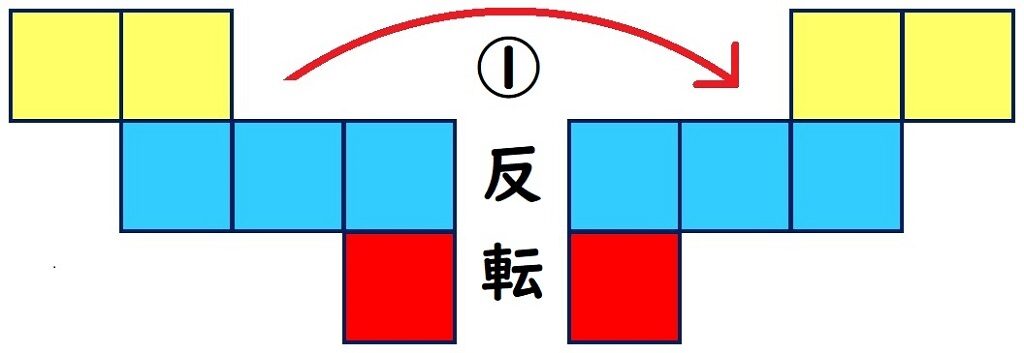

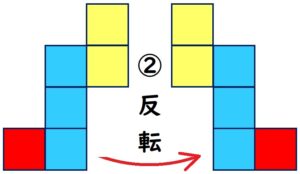

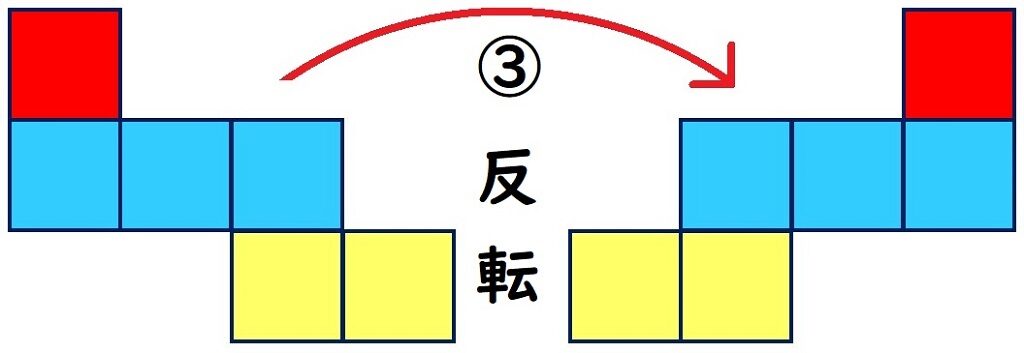

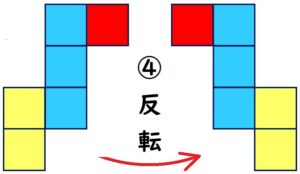

反転

回転させた4パターンを、それぞれ反転

するとこうなります。

次は、例題を一緒に見ていきましょう!

これで完璧!“立方体の頂点”“展開図の点”の問題の解き方

“立方体の頂点”

“立方体展開図の点”の問題は、

良く出される問題の1つ。

ここでは、

例題で、基本の解き方を

わかりやすく解説

します。

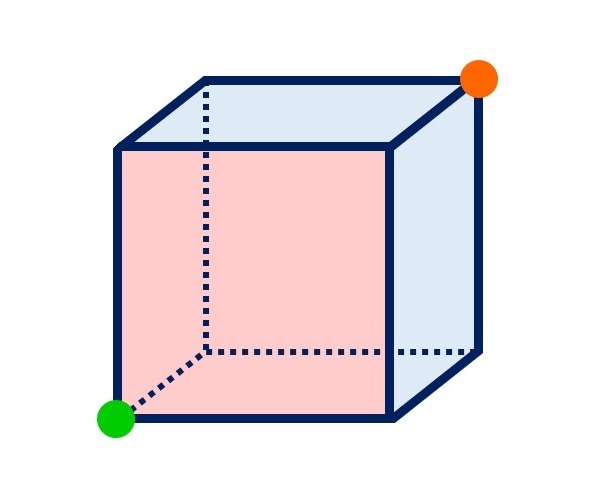

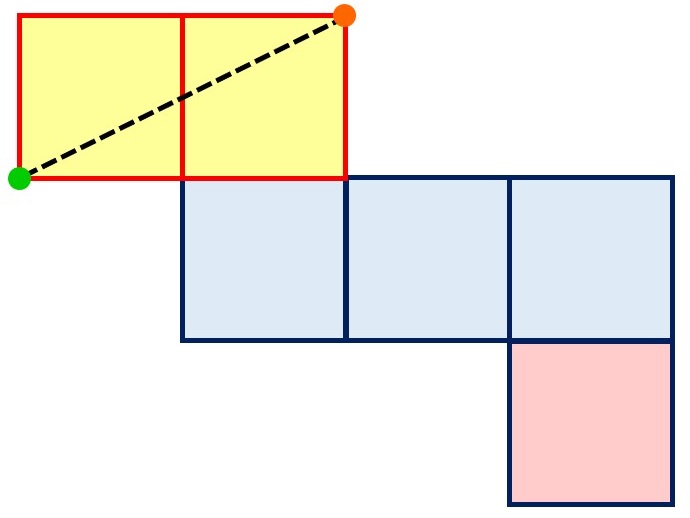

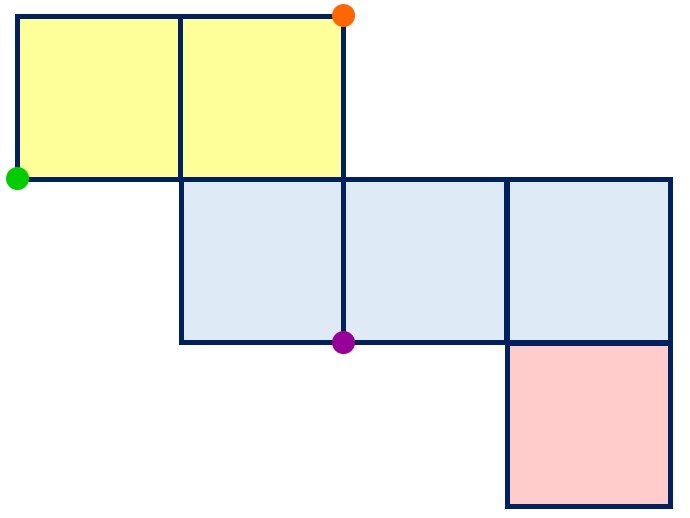

例題1|一番遠い頂点(ちょうてん)

立方体の

ある頂点(かど)から

一番遠い頂点は

どこになるでしょうか?

例えば、下の見取図の

グリーンの頂点から

最も遠い頂点は、

オレンジの頂点になります。

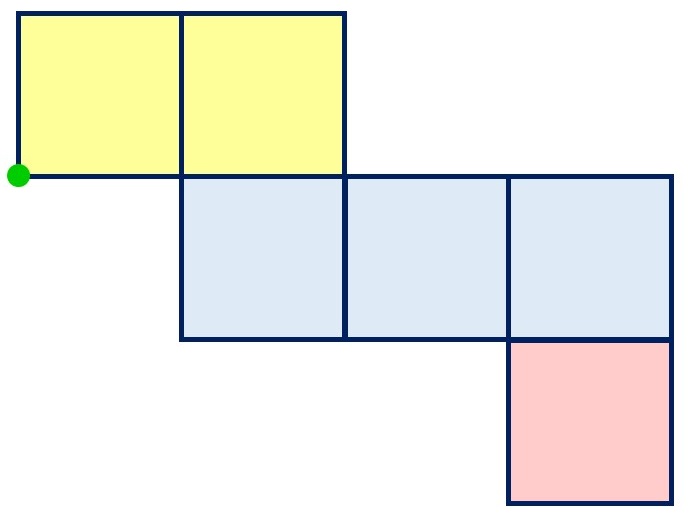

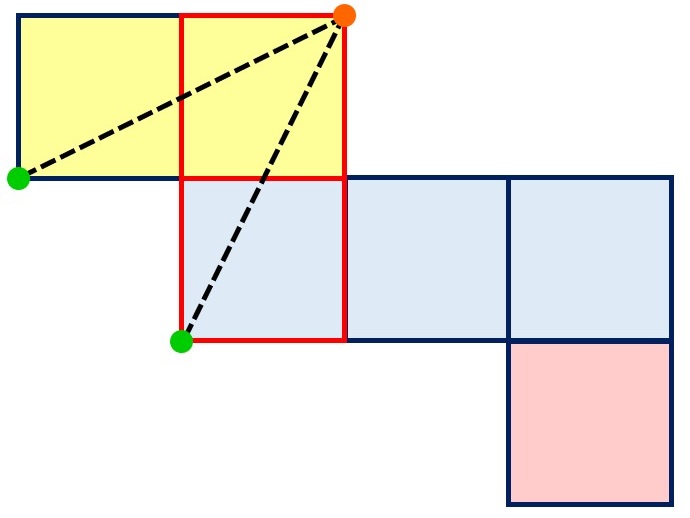

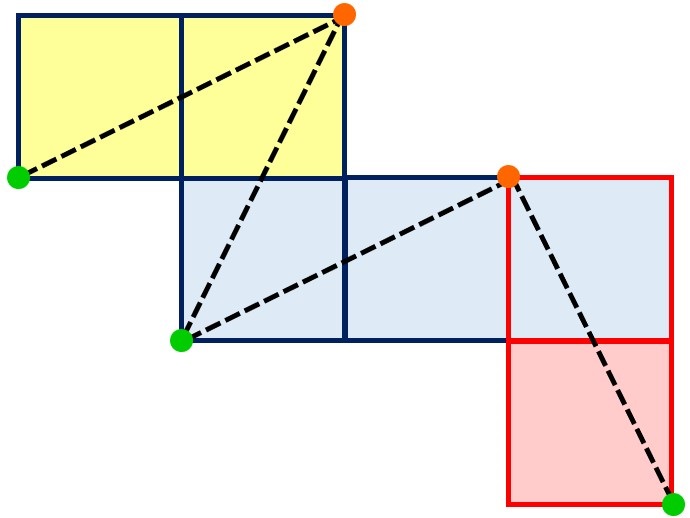

例題2|立方体の展開図、重なる点の問題の解き方

この立方体を

展開したとき、

グリーンの点と

オレンジの点は

どこにくる

でしょうか?

イメージが苦手な方も、

これから説明する

ルールをおさえれば

簡単に解ける

ようになります。

立方体だけでなく

すべての直方体

(六面体、直六面体、長方体)

で使えるルール。

見ていきましょう!

この状態で

グリーンの点から

一番遠い点を見つけるには

のです。

一番遠い点のパターンは

次の4つ!

これを

のです。

さっそく

やってみましょう!

この展開図では

●オレンジの点2つが、グリーンから一番遠い頂点で1つに重なる

となります。

このルールは

のです!

ポイントは、

●引いた線は、2回通らないこと

●線は、途中で切らずにつなげていくこと

の3つです。

まとめ|立方体の展開図、4つのパターンで苦手解消

こちらの記事では

●立方体の展開図、苦手な人は4つのパターンで理解

●立方体の展開図、鏡にうつしても、回転しても、同じパターン

●これで完璧!“立方体の頂点”“展開図の点”の問題の解き方を例題で解説

それぞれの項目について、

新潟市中央区で

マンツーマン個別指導塾を

運営中の“のび校長”が

自作のオリジナルイラストを

使って解説してきました。

小学4年生の算数で

学びがスタートする立方体の問題は、

中学校、高校の数学の

基礎になるだけでなく、

入社試験や公務員採用試験などの

就職試験にも出題されます。

立方体と展開図を、

こちらの記事の内容にそって

理解していただければ

基本はバッチリ!

他の図形や立体の学習にも、

必ず役立つはずです。

記事の最後に

「豆知識|立方体の展開図、重なる2点の探し方」

もご紹介しています。

読んで頂いた皆さんの苦手意識が、

少しでも薄まれば幸いです。

ありがとうございました。

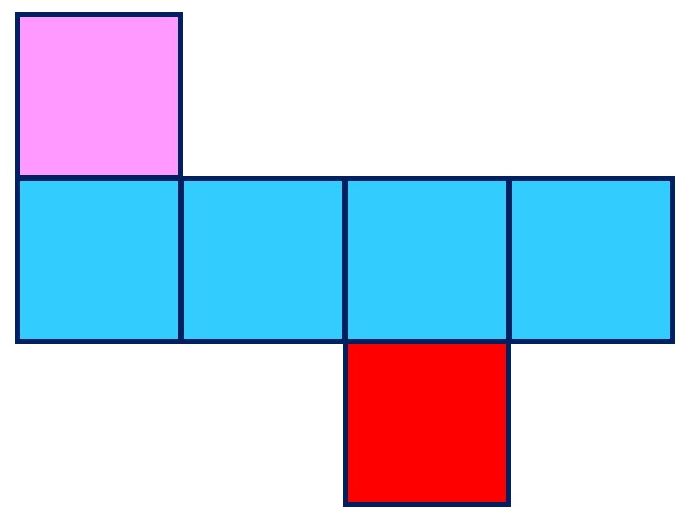

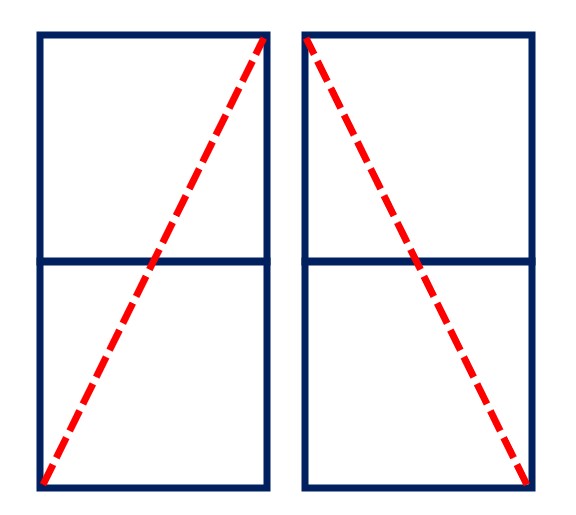

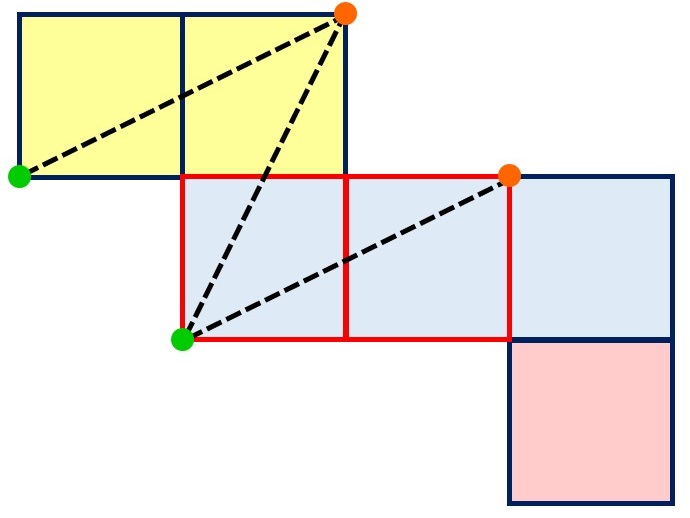

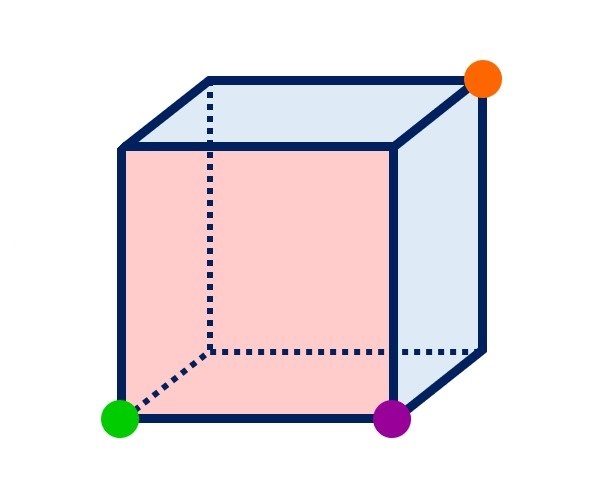

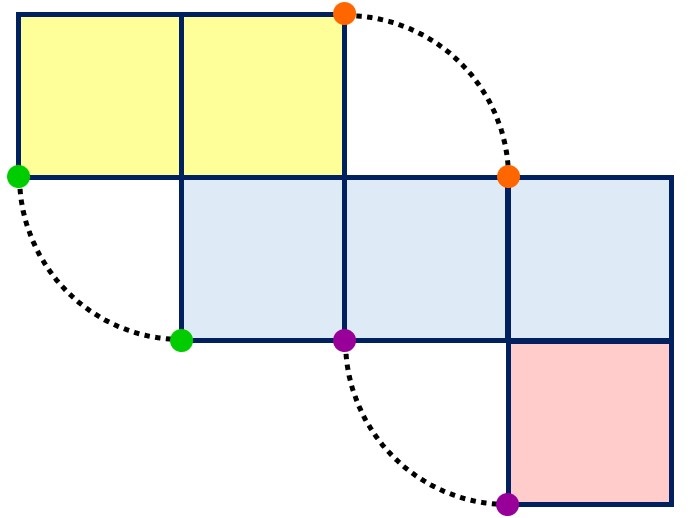

豆知識:立方体の展開図、重なる2点の見つけ方

立方体の展開図で、

重なる2つの点を探すには、

円の4分の1の弧(四分円の弧)を使う方法

が一般的。

ご存知の方も多いとは思いますが、

小学生向けに

念のためおさらい

しておきたいと思います。

例えば、下の3つの頂点。

展開図には、3色の点が1つずつ描かれています。

この3つの点

それぞれと重なる点を

探す時に、

四分円の弧を使うと

簡単に見つけられるのです。

いろいろな点を

自分で描いて

挑戦してみてくださいね!

中学数学の図形。解き方のポイントにつきましては、こちらの記事をご参照ください。