こちらの記事では、

新潟市で運営しているNOBINOBIが

記事の内容は、

● 2021(令和3)年度から完全実施された中学校学習指導要領、評価の基準“観点”の数が4つから3つになったことを再確認。

● 旧学習指導要領の4観点で、新潟市内中学校の理科のある学期の成績の出し方を解説。

● “観点別評価から評定を導き出す方法”を解説。

● 評価対象「定期テスト」、「授業」、「レポート」、「ノート・ワーク」、「単元テスト」の重要度。

●小中学生対象完全個別指導塾の校長(経営者兼専任講師)

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。

●年評定平均:中学時代3点台→高校進学後4.9、4.8、4.4の塾生を輩出。

●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学(在学中)。

●オリジナル直筆記事が、グーグル2ワード検索で1位(2024.6.1現在)

●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」

で、2020年6月から36ヶ月以上連続ランキング1位。

2020年3月開設15ヵ月目で月間4万PV超。

●元公立高校教員

●現役カウンセラー

どうやって決めてるのかしら?

の順に

目次【タップでジャンプ】

中学校の成績、評価基準の「観点」が変わった

これまでの

4つの観点

● 知識・理解

● 技能

● 思考・判断・表現

● 関心・意欲・態度

のうち、

「知識・理解」と「技能」をあわせ、

関心・意欲・態度を変えて、

● 知識・技能

● 思考・判断・表現

● 主体的に学習に取り組む態度

中学校の学期の教科成績、4観点別評価の出し方は?

①事象への関心・意欲・態度

②科学的思考

③観察・実験の技能・表現

④知識・理解

※転載をお控え頂き、ありがとうございます。

順番に説明していきます。

① 自分なりの工夫があり、資料が整理してある。

② 板書がしっかり写してある。

③ 板書をある程度写してある。一部記入していない。

④ 板書を半分程度写してある。

⑤ 板書をほとんど写していない。

⑥ 全く記入していない、または、未出。

の6つにランクわけ

① 自分なりの工夫があり、資料が整理してある。

評価:A゜(Aまる)= 素点:10点

② 板書がしっかり写してある。

評価:A = 素点:8点

③ 板書をある程度写してある。一部記入していない。

評価:B゜(Bまる)= 素点: 6点

④ 板書を半分程度写してある。

評価:B = 素点:4点

⑤ 板書をほとんど写していない。

評価:C = 素点:1点

⑥ 全く記入していない、または、未提出。

評価:D = 素点:0点

のように評価

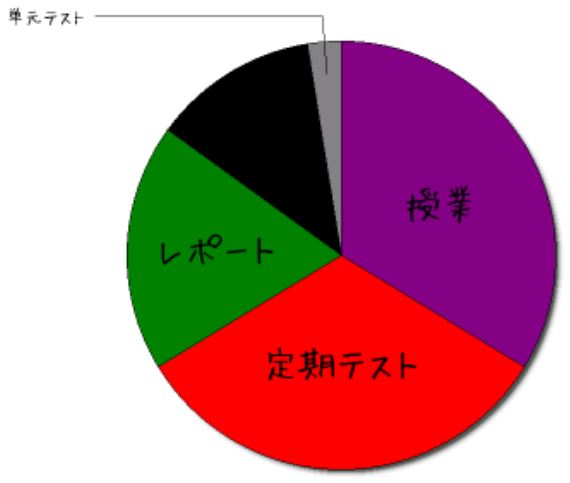

評価対象の「定期テスト」 → あか

評価対象の「授業」 → むらさき

評価対象の「レポート」 → みどり

評価対象の「ノート」、「ワーク」→ くろ

評価対象の「単元テスト」 → はいいろ

と色分け

しています。

次に、こうして出された

観点別評価から

どのように評定(成績)

を導き出すのか

観点別評価から評定を導き出すには?

※転載をお控え頂き、ありがとうございます。

表1では「評価対象」ごとの「素点」を導きだしたので、

今度は学期の成績を出すため「素点」の得点を観点ごとに合計し

A°(Aまる)からCまでの「観点別評価」を導きだすことになります。

こうして導き出された

A°(Aまる)からCまでの

「観点別評価」を5点~1点に点数化(換算)

します。

たまたまこの中学校の

理科の観点の重み=割合

(表2の中のピンク文字の欄)は、

4つとも同じ、それぞれ25%ずつ

でした。

換算した点数を単純に合計し、

5×4=20点を最高点

として最終的に

「この学期の成績」=「この学期の5段階の評定」

を出していくことになります。

表を見るときの4つの注意点

【注意点1】評価の基準「観点」の数が4つから3つへ

3つの観点

①知識及び技能

②思考力・判断力・表現力等

③主体的に学習に取り組む態度

に変わりました。

【注意点2】この中学校の理科“限定”の評価評定(成績)のつけ方

文部科学省の教育課程部会、

総則・評価特別部会

「総則・評価特別部会資料」

では、

【注意点3】観点には「重み=比重」がある

観点ごとに重みがちがう

【注意点4】「単元ごとの観点別評価を積み重ねる」考え方は、省略

別の記事

でご紹介した

「単元ごとの観点別評価を積み重ねる」という考え方

を加えてお話しすると複雑になりすぎて

わかりにくくなってしまうため、

ここでは省略

しています。

次に「授業」や「ノート」などの

評価対象が、

それぞれどれくらい

評価に影響を与えるか?

円グラフにしてみました

オリジナル資料【表1】、【表2】からわかること

むらさき「授業」 :54点/160点(33.75%)

あか「定期テスト」 :52点/160点(32.5%)

みどり「レポート」 :30点/160点(18.75%)

くろ「ノート」、「ワーク」:20点/160点(12.5%)

はいいろ「単元テスト」 : 4点/160点(2.5%)

となり、

中学校、学期毎の評定(成績)出し方 まとめ

こちらの記事では、

個別指導塾を新潟市で

運営している

NOBINOBIが

新潟市内中学校の

生徒さん向け

平成29年度用資料に

東京都教育委員会、

国立教育政策研究所の

公開資料の記載を加えて、

この中学校「理科」の学期の

成績の出し方を

2つの表を用いて

解説しました。

2021(令和3)年度から

完全実施された

学習指導要領は、

これまでの4つの観点

● 知識・理解

● 技能

● 思考・判断・表現

● 関心・意欲・態度

の●知識・理解と●技能をあわせ、

●関心・意欲・態度を変えて、

3つの観点

● 知識・技能

● 思考・判断・表現

● 主体的に学習に取り組む態度

に変わり

ました。

筆者の意見を

付け加えさせて頂くと、

①新学習指導要領で

4つから3つになり、

見方のかわった観点で、

どのように評定が

だされているのか。

②「評価のめやす」から

導き出された素点に

観点の重みを加え、

数字として導き出された

換算合計を、客観的に

5段階評定に変えて

子どもたちを

評価しているのか。

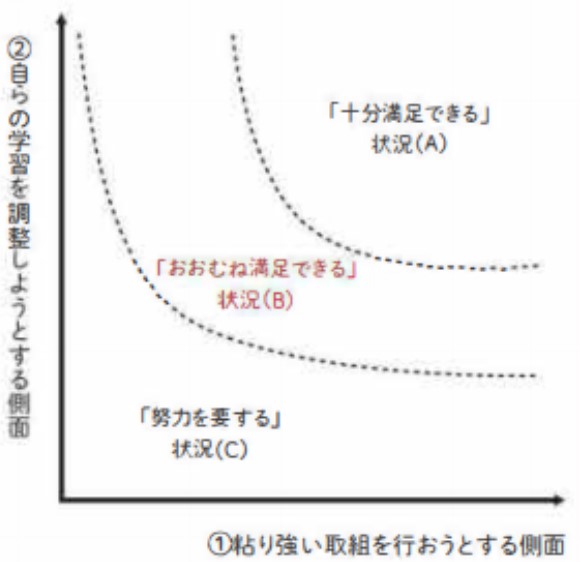

特に、変更が加えられた観点

「主体的に学習に取り組む態度」の評価

は、国立教育政策研究所の

資料によると

こちらのイメージ図の

● 2021(令和3)年度から完全実施の新学習指導要領は、これまでの4つの観点から3つの観点に。

● 旧学習指導要領の4観点で、新潟市内の中学校の理科のある学期の成績の出し方を表にまとめて説明。

● 「観点別評価から評定を導き出す方法」をオリジナルの表で解説。

● 評価対象「定期テスト」、「授業」、「レポート」、「ノート・ワーク」、「単元テスト」の重要度を確認。

● 4観点から3観点に変わることの注意点、問題点。

お借りした資料を

読んでみて感じたのは

わかりにくい!

ということ。

日ごろの疑問点の解消に

少しでもお役にたてましたら

幸いです。

ありがとうございました。

「3段階評価の観点別評価を、通知表の5段階評定に変える方法」についてはこちらです。

中学校での「教科の学年成績の出し方」についてはこちらです。

「2学期制中学校の全9教科年間成績の出し方とスケジュール」についてはこちらです。